お祭りの季節になると、地域とのつながりや感謝の気持ちを込めたご祝儀を渡す場面が増えてきます。

けれど「金額はいくら?」「袋の書き方はこれでいいの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ご祝儀袋の基本から金額の相場、渡し方まで、丁寧にわかりやすくご紹介していきます。

もくじ

初心者でも安心!ご祝儀袋の選び方ガイド

ご祝儀袋は見た目だけでなく、用途や意味に合ったものを選ぶことが大切です。ここでは選び方のコツを解説していきます。

種類とデザインの違い

ご祝儀袋にはたくさんの種類がありますが、どれを選べばよいのでしょう? まずは基本の選び方を知っておきましょう。

水引の色と結び方:

紅白の蝶結び → お祭りや慶事全般に使用。

金銀の結び切り → 神事や格式ある場で使われることも。

素材と装飾:

和紙や布張りなど高級感のあるものは、伝統行事向け。

洋風デザインや手作り袋はカジュアルな雰囲気におすすめ。

注意点:

弔事用(黒白や双銀)の水引と間違えないよう注意。

地域によって好まれるデザインの傾向もあるので確認を。

用途別のご祝儀袋

お祭りの内容によって、ふさわしい袋のタイプが異なります。

町内会など身近な催し:

シンプルな印刷タイプや紅白の紙袋で十分。

神社の奉納祭や神事:

「奉納」「御神前」など表書き印刷入り。

金銀水引や厚紙仕立てなど格式高めなものを。

個人での参加や親しい関係へ:

カジュアルなデザインでもOK。ただし、マナーは忘れずに。

実際のサイズや形状

袋のサイズも意外と重要です。準備時に確認しましょう。

スタンダードサイズ:

お札を三つ折りにして収まるサイズ(約18×10cm)

大判タイプ:

見栄えを重視したいときに便利。ただし扱いに注意。

中袋の有無:

中袋付き → 金額や名前が見えにくく安心。

なし → 別途用意するか厚手の封筒で代用。

初心者は「中袋つき・蝶結びの紅白水引」タイプを選べば間違いなし!

マナーが伝わる!お祭りご祝儀の正しい書き方

袋の準備ができたら、次は正しい書き方です。心を込めて丁寧に記載しましょう。

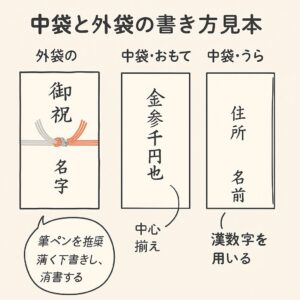

表書きの正しい記載方法

表書きには決まりがあります。間違えやすい部分を中心に、正しい書き方を見ていきます。

よく使われる表書きの言葉:

「御祝」…お祭り全般に使える定番。

「奉納」…神事や神社へのご祝儀に。

筆記具の選び方:

筆ペンまたは濃い黒インクのサインペン。

にじまないインクで、中心を意識して丁寧に書く。

下書きを鉛筆で軽く書いてから清書すると失敗しにくい!

中袋の書き方と注意点

中袋には金額や名前を書く場合も。間違えずに書くためのコツをお伝えします。

金額の書き方(表面):

例:「金参千円也」「金伍仟円也」など漢数字を使う。

名前と住所の書き方(裏面):

氏名・住所をフルネームで記載。筆記具は表書きと同様。

注意点:

中袋がない場合は、白い封筒で代用し、外から金額が見えないよう配慮。

金額を記載する際は、書く位置を中央寄せにすると整って見えます。

名前の書き方とフォーマット

名前の書き方にもマナーがあります。個人・連名・会社名など、それぞれのルールを見ていきましょう。

個人名:

表書きの真下にフルネーム(姓+名)。

夫婦で贈る場合:

中央に夫の名前、左側に「内」や「妻」の文字を添える。

連名(2名まで):

並列で横に並べて記載。

3名以上の場合:

代表者の名前を中央に書き、「他一同」や「外一同」と記す。

会社・団体名義:

上段に会社名、下段に代表者の名前を配置。

ケースによって書き分けが必要!事前に誰名義で贈るか確認しておくとスムーズです。

迷わない金額の書き方と表現

ご祝儀の金額は、相手への気持ちや場の格式を示す大切な要素です。正確で丁寧な書き方を身につけて、安心して準備を進めましょう。

具体的な金額の例

実際によく使われる金額例を挙げながら、迷いがちな金額設定の参考にしてみてください。

町内会や小さな催し:1,000円〜3,000円

地域の神社や中規模イベント:3,000円〜5,000円

奉納祭・神事などの大規模行事:5,000円〜10,000円

迷ったら、地域の方に聞く or 同じ立場の人と相談するのも◎

避けるべき数字:

「4(死)」「9(苦)」は縁起が悪いため避けるのが無難です。

数字はキリの良い金額に:

例:「3,000円」「5,000円」「10,000円」など偶数より奇数が好まれる場合も。

紙幣や新札の使い方

新札を用意するのが基本です。清潔感や礼儀が伝わります。

新札の入手方法:

銀行やATMの両替機で早めに準備。

新札が用意できないとき:

できるだけきれいなお札を選び、折り目は軽くアイロンで整えるのもアリ。

紙幣の折り方:

三つ折りで肖像が表向き・上になるように揃えて入れましょう。

見た目だけでなく、扱い方でも「丁寧さ」が伝わります!

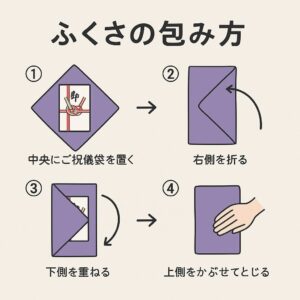

包み方とマナー

包み方も大切なマナーのひとつ。中身がしっかり守られ、相手に不快感を与えないよう注意しましょう。

中袋がある場合:

中袋に金額・住所・名前を記入 → ご祝儀袋に入れる。

中袋がない場合:

白い無地の封筒を代用し、同様に記載。

封の仕方:

のり付け不要。ふたを折るだけでOK(糊付けすると香典風に見えることも)。

ご祝儀袋は折れないよう「クリアファイル」に入れて持ち運ぶと安心!

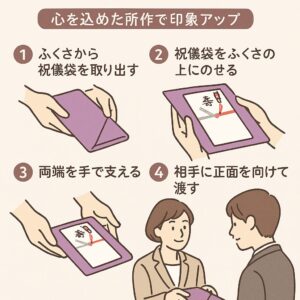

印象アップ!ご祝儀の渡し方と所作・タイミングのコツ

ご祝儀は渡し方ひとつでも印象が変わります。丁寧な所作とタイミングを意識することで、気持ちの伝わるやりとりができます。

渡すタイミングとシチュエーション

受付や開始前のご挨拶時など、落ち着いた場面で手渡すのがマナーです。混雑を避け、直接言葉を添えて渡しましょう。

理想のタイミング:

開会前の落ち着いた時間帯

主催者や関係者と直接会える場面

避けたいタイミング:

イベント中の忙しい時間帯

飲食や移動中のタイミング

渡す前に「今お時間よろしいですか?」と一言添えるとスマート!

渡す際のマナーや注意点

丁寧なふるまいを意識して、ご祝儀に込めた気持ちをしっかり伝えましょう。

ふくさの使い方:

ご祝儀袋はふくさで包んで持参。

渡す直前にふくさから取り出し、相手側に表面を向けて差し出す。

添える言葉の例:

「ささやかですが、どうぞお納めください」

「心ばかりですが、感謝の気持ちです」

NG行動:

無言で渡す / 片手で渡す / カバンから無造作に出す

ご祝儀は“気持ちのカタチ”。所作や言葉で思いやりを伝えましょう。

代表者からの渡し方

町内会や団体でまとめて渡す場合には、配慮がさらに大切になります。

事前に確認しておくこと:

誰が代表して渡すか

金額・名義・連名の表記形式

渡す際の流れ:

「○○町内会より、心ばかりの品をお納めください」と一言添える。

受付担当者の名前が分かっていれば、名指しで渡すのも丁寧。

渡した後の対応:

必要であれば、芳名帳や受付表に記入。

お礼の言葉をいただいたら、会釈や一言で丁寧に返す。

団体としての礼儀も、ご祝儀の大切な一部です。

要注意!間違いやすいご祝儀NG例と正しい対処法

ご祝儀を用意する際には、ついやってしまいがちなミスもあります。恥をかかないためにも、よくある失敗とその対策をチェックしておきましょう。

間違えがちなご祝儀袋の選び方

派手すぎる装飾や、水引の色・形に注意。弔事用と間違わないよう、紅白の蝶結びが基本です。

避けたいご祝儀袋の例:

黒白の水引(弔事用)

派手なキャラクター柄や極端に華美な装飾

選び方のポイント:

紅白・蝶結びが無難

地域の風習に合ったものを選ぶ

不安なときは店員さんに「お祭り用で」と相談すると安心!

表書きでよくある書き間違い

「御祝」「御礼」など、場に合わない表書きをしてしまうケース。お祭りでは「御祝」「奉納」などが一般的です。

ありがちなミス:

「御礼」→ 主催者側が使う言葉なのでNG

字の位置ズレ・にじみ・誤字脱字

正しく書くためのヒント:

筆ペンを使い、中心にバランスよく書く

練習してから清書する

事前に薄く鉛筆で下書き → 書いたあとに消しゴムで消すのもアリ!

渡すときのNGマナーとは?

袋をむき出しでカバンから出したり、相手の目を見ずに無言で渡すのはNG。丁寧な所作と一言の添え言葉を忘れずに。

よくあるNG例:

ポケットやバッグから無造作に取り出す

片手で渡す / 無言で手渡す

好印象を与える渡し方:

両手でふくさから丁寧に出し「ささやかですが…」と一言添える

「雑に扱う=気持ちがこもってない」と思われることも。見た目・動作・言葉で丁寧に!

実例でわかる!シーン別ご祝儀マナー集

お祭りの規模や関係性によって、ご祝儀の渡し方やマナーも微妙に異なります。さまざまなケースごとの対応例を参考にして、場にふさわしい振る舞いを心がけましょう。

町内会・自治会でのご祝儀マナー

町内で共有のご祝儀を用意する際は、住民同士で事前に金額・担当者・渡し方などを決めておくとスムーズです。

金額の目安:

一世帯あたり1,000円〜3,000円程度が一般的

準備のポイント:

回覧板で告知 / 集金係の選定 / 封筒記名のルール統一

渡し方:

担当者がまとめて封筒に入れ、「○○町内会一同」と記載

代表者が受付等で「町内からのご祝儀です」と手渡す

地域の信頼関係を築く良い機会にもなります!

神社の大祭や伝統行事の場合

神社の例祭では「奉納」の意味を込めてご祝儀を包みます。格式が高いため、選ぶ袋や表書き、金額にも配慮が必要です。

表書き:

「奉納」「御神前」「祭礼御祝」などが一般的

金額の目安:

5,000円〜10,000円ほど。規模や地域によって変動あり

マナーのポイント:

主催者や神職に対して、丁寧な挨拶と言葉を添える

ご祝儀袋も金銀水引など格式あるものを選ぶ

事前に神社や関係者に確認しておくと安心です!

個人で参加する小さなお祭りの場合

地域の小規模イベントでは、形式よりも気持ちが重視されます。ご近所づきあいの延長線として丁寧に対応しましょう。

金額の目安:

500円〜2,000円程度でも十分

おすすめのスタイル:

紅白の簡易袋に「御祝」と手書き

手書きメッセージを添えるとより心が伝わる

渡し方:

「いつもありがとうございます」「楽しみにしています」などの言葉を添えて

気持ちのこもったご祝儀は、金額以上に喜ばれます!

事前準備で安心!ご祝儀袋の購入&持ち物チェックガイド

いざというときに慌てないように、ご祝儀袋や必要な道具を事前に整えておきましょう。買える場所や選び方のポイントも解説します。

ご祝儀袋はどこで買える?

購入できる場所:

文房具店

コンビニ・スーパー

100円ショップ

書店やホームセンター

ネット通販(Amazon・楽天など)

選ぶときのコツ:

水引の色(紅白 or 金銀)を確認

表書き印刷の有無(「御祝」「奉納」など)

中袋付きかどうかも要チェック

急な用事にはコンビニ、こだわるなら文具専門店やネット通販がおすすめ!

迷わない選び方とチェックポイント

水引の形・色:

蝶結び:何度でもお祝いしたい意味 → お祭り向き

結び切り:一度きりのお祝い(結婚式など)には不向き

サイズと素材:

お札を折らずに入れられるサイズか

和紙タイプや厚手封筒が安心感あり

備えとしてのポイント:

予備を2〜3枚ストックしておくと便利

必要に応じて複数のパターンを揃えておくと安心!

ご祝儀セットの持ち物リスト

✒️ 筆ペン(黒/にじみにくいもの)

💴 新札(予備含む)

📄 ご祝儀袋+中袋(2セット以上あると安心)

📔 メモ帳・ボールペン(芳名帳記入用)

📁 クリアファイル(袋の折れ・汚れ防止)

🟦 ふくさ(なければ落ち着いた色の布でもOK)

バッグの中でごちゃつかないよう、持ち物は1か所にまとめて管理を!

神社行事もこれで安心!お祭りとご祝儀の基本マナー

神社のお祭りは、単なるイベントというよりも「神事」としての側面が強いため、マナーや形式が重視される傾向があります。特に神輿の巡行や奉納行事などに参加する際は、事前に神社や町内会からの案内をしっかり確認しましょう。失礼のない服装や立ち居振る舞いも心がけたいですね。

神社への寄付とご祝儀の位置付け

ご祝儀の役割:

神社では「奉納金」として受け取られることもあり、感謝や敬意の気持ちが込められます。

寄付との違い:

寄付は神社の維持や修繕目的、ご祝儀は行事への賛同や参加の意味合いが強い傾向にあります。

注意点:

金額や書き方、渡すタイミングなどは、地域の習わしや神社の慣例を確認すると安心。

神社によって掲示板に名前を掲載することも。希望の有無を事前確認しましょう。

神社イベントの特徴とマナー

儀式への参加:

お祓いや祝詞(のりと)など、神事には厳かな雰囲気が伴います。静かに参加しましょう。

写真や録音について:

イベント中の撮影は禁止の場合も。神社側の指示に従うことが基本です。

服装・姿勢:

清潔感ある服装を意識。動きやすくてもカジュアルすぎる服装は避けた方が無難です。

子ども連れの方は、途中での退出が必要な場合に備えて後方の席を確保すると安心です!

神輿や奉納の文化

神輿の意味:

神様を乗せた神聖な乗り物として町を巡り、地域全体を清める意味があります。

ご祝儀との関係:

ご祝儀は、担ぎ手たちの活動や装飾費の支援にもつながります。

地域の関わり方:

担がなくても沿道で声援を送ったり、冷たい飲み物を差し入れるなどの応援も大切な参加方法です。

神輿を見かけたら、拍手や「わっしょい!」の声援で気持ちを届けてみては?

疑問解消!お祭りご祝儀Q&Aまとめ

お祭りのご祝儀にまつわる疑問は意外と多いもの。ここでは、初めて準備する方でも安心できるよう、よくある質問をまとめてみました。

❓ Q. ご祝儀って絶対必要?

💡 A. 強制ではありませんが、地域との関わりを大切にしたい場合は前向きに考えてみましょう。町内会との信頼関係を築く手段としても効果的です。

❓ Q. 新札がない場合はどうする?

💡 A. 新札が望ましいですが、なるべくきれいなお札を用意し、折り目が目立たないようにしましょう。アイロンで軽く伸ばす方もいますが、無理にこすらず丁寧に扱ってください。

❓ Q. ご祝儀袋に飾りのルールはある?

💡 A. 華美すぎず、場にふさわしい控えめなデザインを選ぶのが基本です。水引は紅白・蝶結びが定番ですが、地域によって金銀の水引が好まれることもあるので、地元のルールを確認すると安心です。

❓ Q. お金の折り方や向きに決まりはある?

💡 A. 紙幣は三つ折りにして、肖像の面が表・上に来るように入れます。中袋やご祝儀袋の向きとも揃えると美しく仕上がります。

❓ Q. 子どもだけで渡してもいい?

💡 A. 基本的には大人が同席・同行して渡すのが望ましいです。ただし、地域行事によっては子どもに渡させるケースもあるため、周囲の大人と事前に相談しておくと安心です。

さいごに

ご祝儀を渡すという行為は、地域のつながりやお祭りへの敬意を表す大切な風習です。

正しいマナーと心遣いを持って臨めば、きっと喜ばれるはず。

少しの準備と心配りで、より気持ちのこもったご祝儀を贈りましょう。